日本100名城の成り立ち

日本100名城とは、財団法人日本城郭協会が城郭文化の再発見を目指して、平成18年4月6日に認定した日本にある100の城のことをいいます。

4月6日で「おし(4)ろ(6)の日」ということなんですね。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、城とは「敵を防ぐために土や石で堅固に築いた建物・設備。」と定義されています。

また、財団法人日本城郭協会の創立者・井上宗和氏によると、

「城とは人によって住居・軍事・政治目的をもって選ばれた一区画の土地と、そこに設けられた防御的構築物」

と述べています。

桃山文化における城郭の特色

日本史における桃山時代は、近世城郭の確立期でもあります。

その頃の城郭文化の特色を、尾藤正英氏は以下の3つにまとめています。

1.実用性

軍事的な防御施設である城が、日本特有の美術的な建築様式になっている

2.行動性

迷路のような建物の配置といった、行動するにつれて現出する美しさ

3.社交性

御殿の華麗な障壁画で装飾された部屋が、社交的儀礼の場としての性格を備えている

日本100名城の選定基準

歴史的発展過程を経た城郭遺跡は、日本全国で4~5万の数があるとされています。

その中から日本100名城を選ぶために、以下の3つの選定基準が定められています。

1.優れた文化財・史跡であること

城郭は、城地の選定、縄張(設計)、普請(土木工事)、作事(建築)が揃って名城とされます。

これらの要素がよく保存されていることが必要になってきます。

その指標になるのが、国や地方公共団体による指定です。

2.著名な歴史の舞台であること

名将の拠点城郭や、歴史的事件の舞台になった城郭で、その面影を偲ぶことができる遺構です。

例として、天下統一の拠点となった安土・大阪城・江戸城や、戊辰戦争の会津若松城・五稜郭などがあります。

3.時代・地域の代表であること

城は弥生時代に誕生し、古代から中世へ変遷、織豊時代に日本独自の美しい近世城郭が完成します。

そして幕末にその役割を終えるのです。

各時代にはその時代を代表する城があるわけですね。

さいごに

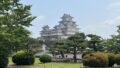

お城と聞いてすぐに思い浮かぶのが、壮大な天守閣をそなえた城郭ではないでしょうか。

しかし、それ以外にも名城といわれるお城は日本に数多くあります。

日本100名城を一つ一つめぐってみるのも楽しそうですね。

コメント